滋賀県社会就労事業振興センター

読書支援機器の貸出事例に関するインタビュー

公益事業部 平岡章博様、赤松望様

1.滋賀県社会就労事業振興センターは、どのような組織ですか?

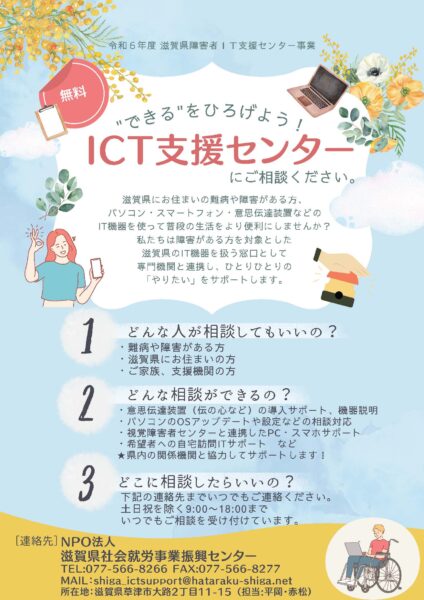

平岡/当センターは、障害者の「働く」を支援するさまざまな事業を行っています。その中で、私たちは公益事業部に所属し、滋賀県から委託を受けた障害者ICT支援センター事業を運営しています。

2.ICT支援センターの運営を始めたきっかけは?

平岡/もともと滋賀県障害者ICT支援センター事業を受託していた別の組織の担当者が、当センターへ異動してきたことがきっかけです。その後、担当者が交代し、私たちは3代目となり活動を続けています。貸与は当初から細々と行っていましたが、積極的に展開することは難しい状況でした。

また、この事業で関わる方の中には、重度の障害があり就労するのが難しい方もおられます。そのため、ただ機器を貸与するだけでなく、どうすればICTを使った就労に結びつけることができるのだろうか、日々考えながら業務に臨んでいます。

(機器の貸与を始めた理由は?)

平岡/障害者ICT支援センターの業務を行う中で、障害のある方に広く機器を体験していただきたいと考えていたためです。

当初は、各代の担当者が一人で業務を担当しており、問い合わせ件数も少なかったため、機器を揃えても次の問い合わせまで時間が空き、その間は倉庫に眠っている状態でした。そこで、「手元で眠らせておくくらいなら、有効に活用していただいた方が良いのではないか」と考え、貸し出しを始めました。

その後、赤松が入職し、人手が増えたことで、より多くの訪問が可能になりました。その結果、これまで見落としていた課題やニーズに、より丁寧に耳を傾け、的確に把握し、深く理解できるようになりました。

また、ICT支援センターの周知活動をより積極的に行えるようになったことで、問い合わせ件数も増加しました。

3.機器貸与はどのような体制で行っていますか?

平岡/2023年10月より、2名体制となりました。元々私が県内のICTサロンの運営やICTボランティア(旧パソコンボランティア)さんの養成、派遣に関する業務を担当していたこともあり、ICT支援センター業務も担当することになりました。その後、赤松が加わり、現在の体制に至っています。

(スマートフォンやタブレットの操作説明、意思伝達装置のフィッティングなども行っているようですが、業務の引き継ぎは大変ではありませんでしたか?)

平岡/非常に難しいですが、ようやく利用者の方々と一緒に進められるようになったと感じています。当初は全く知識のない状態でしたが、滋賀県の視覚障害者センターさんを始め、多くの方々に助けていただきながら対応しています。また「デジ滋賀」という、主に肢体不自由の方の支援に関する任意団体に開発者の方々がいらっしゃるので、協力をお願いしたり、メーカーの方に直接問い合わせたりもしています。

また同時期にデジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験も受験させていただきました。

赤松/平岡はフットワークが軽く、積極的に関係性を築いてくださるので、技術者や開発者の方々が次々参加してくださいます。

(予算についてはどうでしょうか)

平岡/県からの委託費で運営していますが、高価な機器を購入する場合は、補助金の申請などを検討する必要があります。

4.機器貸与に関する業務の流れは?

平岡/滋賀県障害者ICT支援センター事業は、滋賀県立視覚障害者センターに業務の一部を再委託しています。持ち込まれた相談について地域や内容、緊急度を考慮し、当センターが対応するか、視覚障害者センターが対応するかを調整する流れとなっています。

機器貸与に関しては、当センターが保有する台数が限られており、2台あるものについては貸し出し用とデモンストレーション用として使い分けています。貸与後に訪問予定がある場合、機器が手元になくなってしまうため、訪問の間隔が空いている場合に貸し出すことが多く、状況に応じて対応しています。機器の所有数が少ないため、メーカーやレンタル業者、福祉用具センター、視覚障害者センター、難病相談支援センター、保健所などの連携機関から機器をお借りすることもあります。最近は、ご自身のスマートフォンを活用される方が増えている印象もあります。

(どのように機器の情報や所在を把握していますか?)

平岡/よく関わる機器については、関係機関が公開している情報を確認したり、直接聞いたりしています。そもそも機器を持っている機関が少ないので、それほど大変ではありません。

(破損することはありましたか?)

平岡/今のところ、幸いにも破損は発生していません。

(貸出時の契約書類は作成していますか?)

平岡/申請手続きが煩雑になると、ハードルが上がり、結果として利用を妨げる可能性もあるため、個人的には、あまり複雑な手続きを導入したくないと考えています。また、当事者の方々には、できるだけ簡単に機器を利用していただきたいと考えています。ただし、今後、機器の貸与をしっかりとした事業として確立する場合には、適切な契約手続きを整備する必要があると考えています。

5.機器に関する情報収集はどのようにしていますか?

平岡/事前に情報を調査し、展示会や研修会に参加する等して情報を収集しています。国際福祉機器展やATACカンファレンス、福祉用具販売業者のオンライン説明会、滋賀県福祉用具センターや滋賀県立リハビリテーションセンターの研修等に参加しています。また、難病相談支援センター、視覚障害者センターでも当事者向けに研修を実施しています。そのような研修のお手伝いに行くことも、勉強の一環になります。

東京都等では学校や図書館、行政関係者向けの研修事業が展開されていますが、滋賀県ではそこまで実現していないのが現状です。

6.これから読書支援機器の貸与を始めようとする組織の方へのメッセージ

平岡/読書支援機器は、一般にはあまり知られておらず、認知度が高いとは言えません。しかし、貸与を通じて実際に機器を体験する方が増えれば、購入につながるだけでなく、当事者のご家族や友人、支援者が読書支援機器の存在を知るきっかけにもなります。

また、支援者にとっても、利用者が機器を使う様子を通して「こういう場面で困るのか」「こんな使い方ができるのか」といった新たな気づきを得ることができます。日常の中で明らかになる課題や工夫を知ることで、より的確なサポートが可能になり、支援の質の向上にもつながります。

さらに、多くの方に読書支援機器を知っていただくことで、新たな機器の開発につながる可能性も広がります。

貸与をはじめ、さまざまな形で読書支援機器に触れる機会が増えることを願っています。

参考URL

- NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター https://hataraku-shiga.net/